1. A lire Jean Raspail, Le Camp des Saints, Paris, Robert Laffon, 1973, rééd. 2011.

2. Etienne de la Boétie, De la servitude volontaire, ou Le contr’un, 1576.

3. Sur le sujet, précédant la nombreuse et éphémère littérature de circonstance qui a suivi l’élection présidentielle de Donald Trump et le Brexit, Ralph Keyes, The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life, New York, St. Martin's Press, 2004.

4. Edmund Husserl, Méditations cartésiennes, Paris, Vrin, 2014.

5. Emanuel Levinas, Totalité et infini, Paris, Kluver livre de poche, 1996 ; voir aussi Hannah Arendt.

6. Voir Jean-Paul Sartre, L’Existentialisme est un humanisme, Paris, Nagel, 1946, réédition Folio.

7. Emanuel Levinas, Entre Nous, Paris Grasset, 1993.

8. The Big Other justifie Le Camp des Saints sous le double angle du monde vécu et de la réception sociale présentée comme l’auteur comme non partisane. La réédition et les discussions dans la sphère médiatique, communiquées et portées par un réseau d’intellectuels inquiets de l’identité, frisant avec le national-populisme, tendent à montrer que cette réception n’est pas neutre.

9. L’accueil de ces « migrants » questionne le concept d’hôte, vocable qui recouvre trois définitions courantes superposées de manière contradictoire ; Dictionnaire CNRTL, Trésor de la langue française, Centre national des ressources textuelles et lexicales :

1. Personne qui reçoit quelqu’un dans sa demeure, qui offre l’hospitalité.

2. Personne qui est accueillie chez quelqu’un, qui reçoit l’hospitalité.

3. Être vivant dont l’organisme héberge et entretient un agent infectieux ou parasite.

Cette ambiguïté est issue du latin classique : hospes,-itis « celui qui offre

l’hospitalité ; celui qui la reçoit ». A partir de 1150, ce double usage est attesté dans les écrits français : oste « celui qui donne l’hospitalité » (Benedeit) ; oste « celui qui reçoit l’hospitalité » (G. d’Angleterre). L’usage du terme passe en langue des sciences naturelles depuis Garcin, Guide vétérinaire, 1944, complété par l’acception de Levadoux, dans son traité sur la vigne de 1961 : « toute attaque est d’abord précédée d’une période de coexistence assez longue entre le parasite et son hôte » ; l’hôte (2) devenant le parasite de l’hôte (1) qui avait accepté une coexistence.

La difficulté de saisir le sens, la direction active ou passive, de ce mot, appartenant au champ lexical de l’accueil, accordé ou demandé, témoigne de notre difficulté à nommer les phénomènes de migration : migrants, immigration, exilés, réfugiés, demandeurs d’asile ; de notre difficulté à les caractériser par des attributs économiques ou politiques ; menacés, dit-on, selon des critères de droits humains, ou à cause de parcours individuels ; tantôt victimes ou coupables, de guerre, de guerre civile, de désobéissance civile, de désertion, de génocide militaire, paramilitaire, terroriste, policier, factieux, économique, climatologique.

Si nous pouvons ou devons accueillir ces migrants, nous ne savons ni ce que recouvre cet accueil, ni pourquoi nous le devrions, ni à qui devrait bénéficier ce dû. Les limites de ce devoir ou de nos capacités, dont nous ne savons si elles sont qualitatives ou quantitatives, échappent à toute définition. Nous savons encore moins comment accueillir, s’il convient d’intégrer ou d’isoler, de normer ou de spécifier, de protéger ou défendre. Au point que de l’hôte à l’hôte, ce à qui doit être attribué comme défense ou protection n’est plus défini.

Si nous devons les refuser, nous ne savons vers qui les renvoyer, à qui les

réattribuer, ni pourquoi nous le devrions, ni au nom de quoi ce refus se doit. Est-ce le principe, le nombre, l’origine, la raison ? Aucune définition ne vient expliciter le refus. Il en va jusqu’à la question de l’identité, que ne risquerions de perdre, noyée sous une vague migratoire, porteuse d’une identité – parfois heureusement au pluriel – qui ne saurait être nôtre. La ou lesquelles, en quoi, quelle est d’ailleurs notre identité, puisque procédant de ce discours nous nous en attribuons une, rien n’est clarifié et partagé. Définir ce que veux dire être d’ici, romand, suisse, européen, occidental, gréco-latin et judéo-chrétien, notre culture, voici tâche qui nous laisse bien en peine.

De l’hôte (1) à l’hôte (2) le seul partage semble être celui de la peur et de

l’incompréhension. L’éthique religieuse, philosophique, humaniste ne trouve plus de sens rattaché à un monde vécu, à la fois individuel et sociétal . L’altérité, la différence, la similitude ne peuvent plus être pensées ni explicitées hors de vagues ressentis, sans aucune accroche au réel. Autrui comme nous-mêmes échappons à notre compréhension, renforçant de part et d’autre sentiments d’exclusion et d’invasion ; seule la crainte, diffuse mais désormais commune, est en partage. Les hôtes sont devenus otages.

L’agir communicationnel m’apparaît comme rare moyen de réattribuer du sens : pour nous-mêmes, envers l’autre, entre nous et eux, eux et nous, pour l’autre et envers nous. Ce ne sont pas les structures d’accueil qui, fonctionnellement, peuvent pourvoir signification, compréhension, mais l’agir et la communication dans et hors ces structures.

10. Le Camp des Saints, op. cit. , p. 364.

11. Idem, p. 347 ; frontières réduites aux terrains de la renaissante maison du professeur Calguès.

12. Idem, p. 336.

13. Idem, p. 16.

14. Idem, p. 353 ; en 1571.

15. Voir en particulier les écrits de Samuel Beckett, Maurice Blanchot ou Alain Robbe-Grillet.

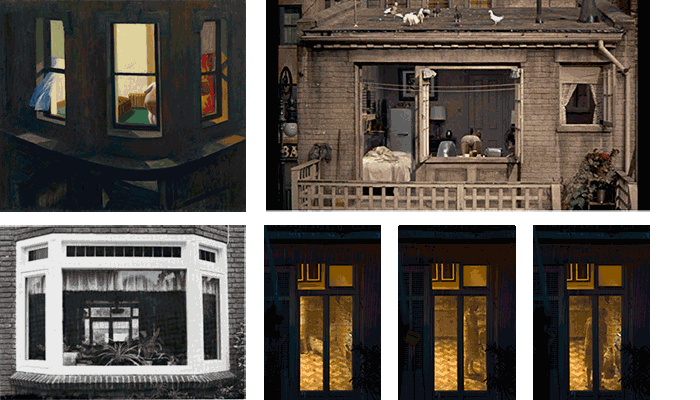

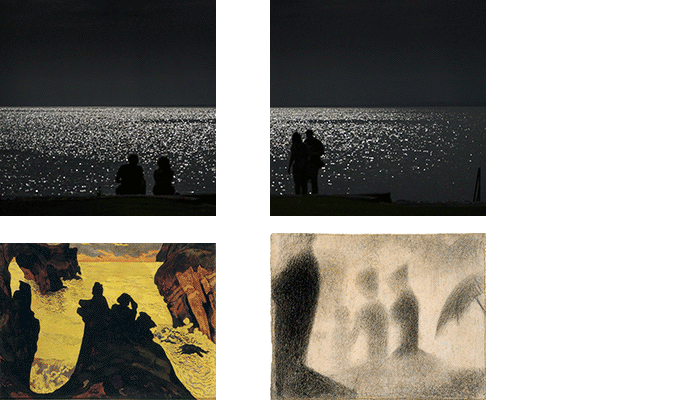

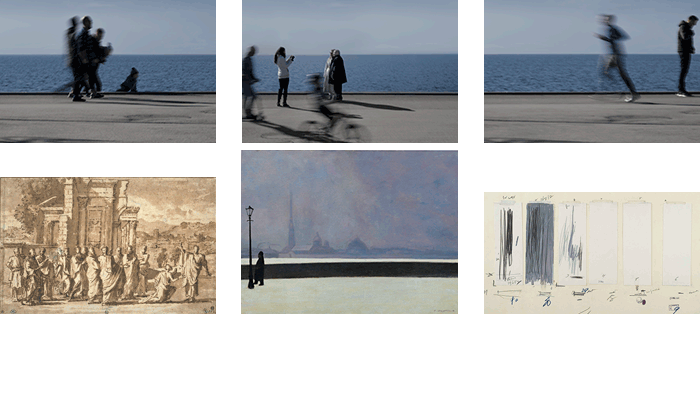

16. Hors le genre spécifique du portrait qui dénote la seule présence, toute autre représentation humaine connoterait ainsi l’advenir d’un récit.

17. Rejoindre alors « cette pensée qui se tient hors de toute subjectivité pour en faire surgir de l’extérieur les limites, en énoncer la fin, en faire scintiller la dispersion et n’en recueillir que l’invisible absence » ; Michel Foucault, « La Pensée du dehors », in : Dits et Ecrits 1954-1988, Paris, Gallimard, 1994, vol. 1, p. 521.

18. Samuel Beckett, L’Innommable, Paris, Minuit, 1953.

19. « Si les expérimentations de l’avant-garde littéraire se rejoignaient toutes pour démontrer sur un plan esthétique l’implication des sujets dans un phénomène qui contaminait leur horizon de sens habituel, alors l’envers de la teneur d’une telle expérience […] se trouve être le centre névralgique du modèle théorique [et identitaire] de la culture dominante », Axel Honneth, Critique du pouvoir, Paris, La Découverte, 2016, p.138.

20. Autre, au sens du « Je est un autre » rimbaldien repensé par Foucault : « Il ne faut pas concevoir le sujet de l’énoncé comme identique à l’auteur de la formulation. Ni substantiellement ni fonctionnellement. Il n’est pas en effet cause, origine ou point de départ de ce phénomène qu’est l’articulation écrite ou orale [voire visuelle] d’une phrase [ou d’une image] ; il n’est point […] cette visée significative […]. Il est une place déterminée et vide […], [interchangeable]. Décrire une formulation en tant qu’énoncé […] consiste […] à déterminer quelle est la position que peut et doit occuper tout individu pour en être le sujet. », Michel Foucault, L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, pp. 125-126.

21. Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Paris, Fayard, 1987. Reste que l’irénisme de sa conception d’une communication où je suis transparent à moi-même, aux autres – et les autres à moi – est une situation idéalisée impossible en réalité.

22. Voir l’analyse du discours indirect chez Maurice Blanchot, effectuée par Daniel Wilhem, La voix narrative, Paris, 10/18, 1974.

23. Sur la désignation, la privation de signe et l’attribution de signe, voir les séminaires de Jacques Lacan.

24. Il s’agirait alors de reconduire l’épochè (suspens du monde) husserlienne, en la recentrant sur l’ego lui-même : produire une épochè de l’ego, un suspens de l’identité – ce en quoi, entre Worm et Mahood, le je | il impersonnalisable de Beckett, L’Innomable, op. cit. , est le creux dans lequel nous nous abîmons.

25. Voir Luigi Pirandello, Un, personne et cent mille, Paris, Gallimard, 1930.

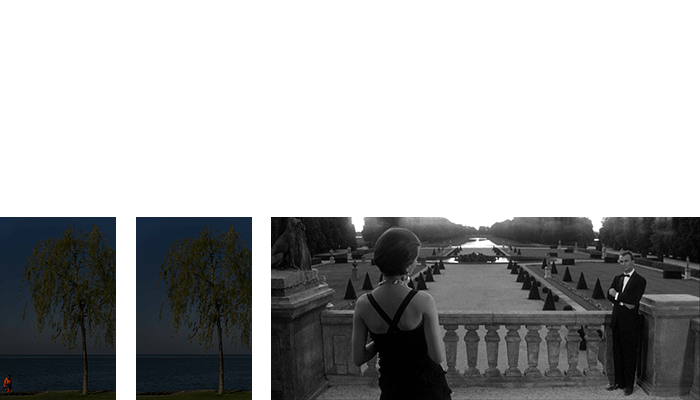

26. Il y a, entre l’instant de capture visuelle et le temps de traitement et le moment d’édition de l’image, l’écoulement d’une durée d’une à cinq années. Cette distance est volontaire, télé|temporelle.

27. Cette position a quelque proximité avec celle inaugurée par Foucault dans Les Mots et les choses et qu’il rappelle ainsi : « Je cherche en effet à me situer à l’extérieur de la culture à laquelle nous appartenons […]. Par l’analyse des conditions mêmes de notre rationalité, je mets en question notre langage, mon langage, dont j’analyse le mode sur lequel il a pu surgir ». Michel Foucault, « Qui êtes-vous professeur Foucault », in : Dits et écrits 1954-1988, op. cit. , p. 605.

28. Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, op. cit. , vol. 1, p. 124.

29. Selon la fulgurante intuition de Marcel Proust, « Noms de pays : le nom », « Noms de pays : le pays », in : A la Recherche du temps perdu ; vol. 1 : Du côté de chez Swann, Paris, réédition Gallimard Folio, 1987, pp. 376 sqq. ; vol 2 : A l’ombre des jeunes filles en fleur, Paris, réédition Gallimard Folio, 1987, pp. 211 sqq. ; intuition retravaillée par Maurice Blanchot et traversant tous ses écrits.

30. Henri Maldiney, « De la transpassibilité », in : Penser l’homme et la folie, Paris, Million, 2007, p. 308.